阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

文|妍妍

编辑|妍妍

《——【·前言·】——》

在历史课本里我们好像没学过,但民间却流传着这样一个版本:蜀汉末年,朝中有位大将“被软禁”,眼睁睁看着邓艾兵临城下却无法出手相救!

这位神秘大将究竟是谁?如果他能够出战,蜀汉真的能逃过灭国的命运吗?

姜维被软禁,传说还是事实?

姜维啊,这个名字在三国历史上挺有争议。

而流传最广的一种说法是:当时他在蜀中被“软禁”,若他出手,必能拯救蜀汉灭亡的危局!

有人说他是诸葛亮的衣钵传人,有人说他是个只会打仗不懂政治的武夫。

不管怎么说,到了蜀汉灭亡前夕,这位五十岁的老将军肩上扛着整个国家的希望。

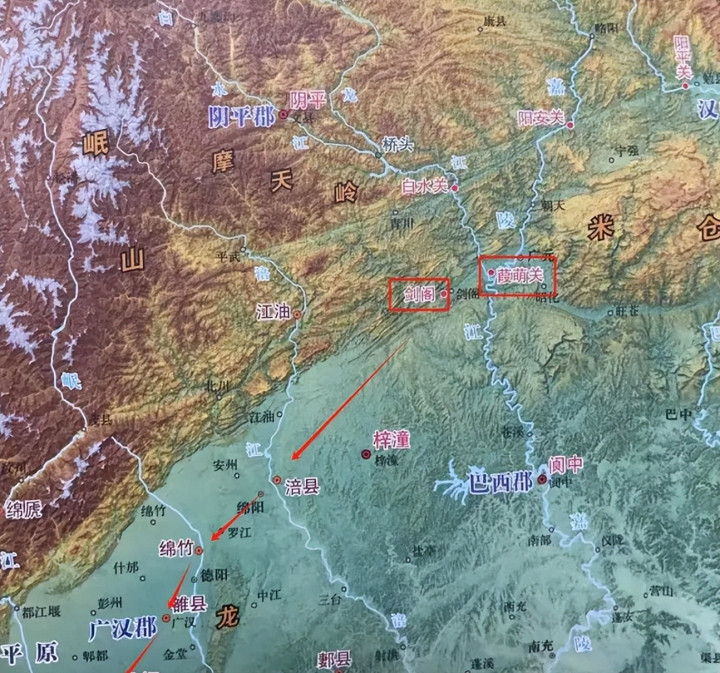

其实当时的姜维可不是什么“被软禁的大将”,恰恰相反,他正站在最危险的前线——剑阁。剑阁是蜀国的北大门,一夫当关万夫莫开的地方。

魏国的钟会带着主力大军压境,姜维就守在那里,像块顽石一样一连几个月都没让魏军前进一步。

姜维的军事才能确实了得。在蜀汉后期,朝政虽然日渐腐败,但军队在他的带领下还保持着一定战斗力。

他曾多次北伐中原,虽然没能收复失地,但也证明了自己作为军事统帅的能力。

当时的蜀汉朝廷里,姜维可能是唯一还在为国家存亡拼命的人。他不是被软禁的将军,而是蜀汉最后的脊梁。

即使在成都陷落后,他仍不甘心亡国的命运,冒险策动钟会谋反,试图逆转局势。这份忠心和勇气,无论如何都值得敬佩。

可惜天不遂人愿,姜维最终在乱军中战死,年仅五十岁。

他用生命证明了自己不是那个"被软禁无法出手"的大将,而是始终在为蜀汉拼搏到最后一刻的忠臣。

魏国猛将邓艾

说起邓艾,那可真是个厉害角色。这位魏国老将军当时已经年过半百,可心思比年轻人还活络。

司马昭派三路大军攻蜀,明面上是钟会带着主力从正面进攻,结果被姜维卡在剑阁寸步难行。

眼看着战事陷入僵局,邓艾提出了一个连司马昭都觉得冒险的计划:走阴平小道奇袭成都!

这阴平小道是啥地方?那简直不是人走的路!当地人管它叫"鸟道",意思是连鸟飞过去都嫌危险。

崇山峻岭,悬崖峭壁,一不小心就是万丈深渊。正常人听了都得摇头,可邓艾硬是咬着牙答应了。

邓艾带着精兵只走了七百里地,却翻过了数不清的大山小山。

军队行进途中,有的地方陡峭到士兵要手拉着手,一个接一个往上爬。粮食带不了多少,只能每人背着一点干粮,边走边找野果野菜充饥。

没有大路,只能砍树开路;没有桥,就临时搭桥过河。这种行军条件,换成一般将领早就打退堂鼓了。

最神奇的是,邓艾这支奇兵不仅翻越了被认为无法通过的山脉,还保持了惊人的行军速度和战斗力。

他们像幽灵一样突然出现在蜀汉腹地,先后攻破江油、广汉、涪城,一路势如破竹杀向成都。蜀国人做梦都没想到,敌人会从这么一条不可能的路杀过来!

邓艾这一招,堪称军事史上的经典奇袭。他不是靠人多取胜,而是靠智谋和决断力赢得了这场关键战役。

所以说啊,打仗不只是看谁人多马壮,还得看将领有没有过人的胆识和谋略。

诸葛瞻:子承父业却不及父

诸葛亮的儿子诸葛瞻,生来就背负着"诸葛"这个姓氏的重担。

父亲是蜀汉丞相,蜀国的定海神针,他自己虽然也做到了尚书令的高位,但总给人一种"子承父业却不及父"的感觉。

当邓艾突然杀到蜀中腹地时,情况紧急到了极点。成都朝廷匆忙派诸葛瞻率军迎敌。

这可能是诸葛瞻人生中最重要的一战,也是他证明自己能否扛起诸葛家族责任的时刻。

诸葛瞻带兵来到绵竹,那里是通往成都的最后一道屏障。面对来势汹汹的邓艾军队,诸葛瞻表现出了难得的勇气。他摆开阵势,准备与邓艾决一死战。

当然,从军事角度看,诸葛瞻确实不如他父亲。他没能像诸葛亮那样设下巧妙的防御,而是选择了正面硬拼。

战斗异常惨烈。邓艾的士兵虽然经过长途跋涉,但士气高昂;诸葛瞻的军队虽然人数占优,却因为临时组织,战斗力不足。

最终,诸葛瞻在绵竹战死,蜀汉最后一道防线彻底崩溃。

有人说诸葛瞻不够聪明,没能继承父亲的军事才能;也有人说他很勇敢,知道必败仍选择战死沙场。

无论如何,他的死亡象征着诸葛亮留给蜀汉的最后一点遗产也消失了。

诸葛瞻或许不是最优秀的将领,但在危急时刻,他勇敢地承担起了保卫国家的责任,这一点值得尊敬。

刘禅的最后的抉择

提起刘禅,大多数人脑海中出现的标签就是"扶不起的阿斗"。但历史真相可能比这个标签复杂得多。

当邓艾军队兵临城下时,刘禅面临着人生中最艰难的决定:是战还是降?

263年12月,成都城内一片恐慌。邓艾的军队已经打到城外,绵竹一战诸葛瞻战死的消息传来,让人们更加惶恐不安。刘禅紧急召开朝会,商讨应对之策。

会上意见分成两派:一派以宦官黄皓、博士谯周为代表,主张投降保全百姓性命;另一派则坚持抵抗到底,宁死不屈。刘禅左右为难,最终还是采纳了投降派的意见。

刘禅选择投降的原因很复杂。

首先,成都城内兵力不足,难以抵挡邓艾精锐部队的进攻;再就是,姜维主力被钟会牵制在剑阁,无法回援;最重要的是,继续抵抗可能导致成都城破后生灵涂炭。

作为一国之君,刘禅或许是在权衡利弊后,选择了一条保全百姓性命的道路。

当然,刘禅投降的决定也反映出蜀汉朝廷长期以来的软弱和腐败。

黄皓之流把持朝政,朝廷上下贪图安逸,军备松弛。即使刘禅想硬气一回,恐怕也找不到足够的兵力和将领来支持他了。

最终,刘禅率领文武百官出城投降,蜀汉就此灭亡。

后世对刘禅评价不一,有人骂他无能懦弱,有人则认为他是明智之举,避免了更多百姓死于战火。

历史没有如果,但刘禅的这个决定,确实为蜀汉画上了一个不太光彩的句号!

一场内忧外患的悲剧

蜀汉的灭亡绝不是一朝一夕的事,而是长期积累的结果。

从表面上看,是邓艾奇袭成功导致的军事失败,但深层次原因却是蜀汉内部的腐朽。

自从诸葛亮去世后,蜀汉朝政逐渐被奸佞小人把持。其中最有代表性的就是宦官黄皓,这个人深得刘禅宠信,却祸害朝政。

姜维虽然多次北伐,试图延续诸葛亮的遗志,但因为朝中掣肘,始终没能取得决定性的胜利。

蜀汉的军事力量也在逐渐衰弱。国小民寡,连年征战,国力大不如前。即使有姜维这样的名将,也难以扭转整体颓势。

更要命的是,蜀汉朝廷上下形成了一种安逸懈怠的氛围,大家似乎忘记了他们还处在三国争霸的危险环境中。

263年秋,司马昭终于按捺不住野心,派出三路大军攻打蜀汉:钟会主攻汉中,诸葛绪断绝粮道,邓艾走阴平小道奇袭。

这是一个周密的军事计划,显示出魏国的强大国力和战略谋划能力。

相比之下,蜀汉的应对就显得被动而混乱。姜维虽然成功阻击了钟会的主力,但朝廷没能及时察觉邓艾的奇袭路线。

等到发现时,邓艾已经长驱直入,攻破江油、广汉、涪城,直逼成都。诸葛瞻临危受命,在绵竹与邓艾决战,结果战死沙场。

失去了最后一道防线后,刘禅面对邓艾兵临城下的局面,最终选择了投降。263年12月,蜀汉正式灭亡,蜀地重新回到魏国统治之下。

蜀汉灭亡后,姜维并没有放弃复国的希望。他策动钟会谋反,试图借魏国内部矛盾来恢复蜀汉。

这个计划本来有一定可行性,可惜最后功亏一篑,钟会谋反失败,姜维也在混战中战死。至此,蜀汉复国的最后希望也彻底破灭。

回顾蜀汉的灭亡过程,我们不难发现:外部的军事打击只是导火索,内部的腐朽才是根本原因!

《——【·结语·】——》

其实没有什么"被软禁的大将"能够拯救危局,姜维一直在前线奋战到最后一刻。

国家的兴亡不取决于某一个英雄人物,而是整个国家的制度、文化和精神面貌。

蜀汉之所以灭亡,根本原因在于内部腐朽,邓艾的奇袭不过是压倒骆驼的最后一根稻草罢了!